第2種電気工事士筆記試験

平成17年(一般問題)解答解説

|

問1 スイッチSを閉じた状態を図にすると、

正解は ハ

問2

正解は ニ

問3

正解は ニ

問4

正解は ハ

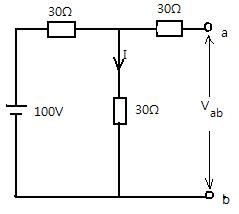

問5 図の回路に流れる電流I[A]は

Ab間の電圧は

正解は ハ

問6 図より、この回路は不平衡回路であるから、中性線には

中性線に流れる電流の方向に注意すること。

正解は ニ

問7 電技解釈第172条により、5.5[m㎡]の600Vビニル絶縁電線の許容電流は49 [A]、電線管に3本収める場合の電流減少係数は0.7.

正解は ハ

問8 電力

正解は ニ

問9 電技解釈第170条より、 電動機の定格電流の合計

電熱器の定格電流の合計

正解は ロ

問10 電技解釈第171条より、定格電流40[A]の配線用遮断器で保護される分岐回路 路は、電線の太さ8[m㎡]以上接続できるコンセントは30[A]以上40[A] 以下である。

正解は ハ

問11 電技解釈第37条より、定格電流30[A]の配線用遮断器に定格の2倍の電流を 流した場合には2分以内に動作しなければならない。

正解は ロ

問12 電技解釈第134条には、地中電線路はケーブルを使用することが規定されている。

正解は ロ

問13 誘導電動機の始動電流は定格電流の5~6倍もの大きなものになる。そこで始動 時いきなり定格電圧で起動することをしないでいくらか低い電圧を印加し始動電流を小さくしょうという考え方のもとに、Y・Δ始動法が用いられる。 Y・Δ始動法を用いると、始動電圧が1/√3になる。又、始動トルクが1/3に減少するので電動機の負荷を無負荷にする等の配慮が必要である。

正解は イ

問14 電灯器具をひもで引っ張って点滅させるスイッチはプルスイッチ

正解は ロ

問15 鋼製電線管を金切りのこで切断、やすりで切断面の仕上げを行いパイプベンダで 曲げ加工を行う。

正解は ニ

問16 電気ストーブは抵抗負荷であるので、電圧と電流が同相(力率100%)

正解は イ

問17 電技解釈第29条より、水気のある場所では漏電遮断器を設置しても接地工事は省略できない。

正解は ニ

問18 ルームエアコン(単相200[V])は非接地回路であるから、2極2素子の配線用遮断器を使用しなければならない。

正解は イ

問19 電技解釈第183条により、フロアダクト工事はD種接地工事を省略できない。

正解は ロ

問20 電技解釈第192条より、爆燃性粉塵の多い場所で施工できるのは金属管工事とケーブル工事である。

正解は ニ

問21

正解なし

問22 電技解釈第185条より、ライティングダクトは造営材を貫通して施設してはならない。

正解は ニ

問23 交流の電力は P

P(電力計)、V(電圧計)、I(電流計)があれば力率は計算することができる。

正解は イ

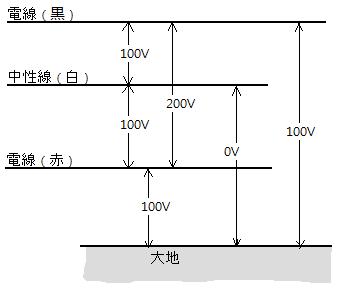

問24 単相3線式の電路は図のようになる

正解は ロ

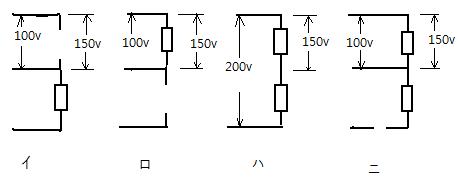

問25 設問の状態を図にすると、

イ.回路が無いので、電位差は生じない。 ロ.印加電圧と端子電圧は等しいはず。 ハ.機器A・Bの容量によっては可。 ニ.印加電圧と端子電圧は等しいはず。

正解は ハ

問26 回路計は、交直流電圧、抵抗、直流電流を測定できるが電力量の測定はできない。

正解は ロ

問27 電気工事士法第3条により、自家用電気工作物(最大電力500[KW]未満)の 低圧部分の電気工事は第1種電気工事士又は、認定電気工事従事者

正解は ハ

問28 電気工事士法第4条6項により、都道府県知事

正解は ハ

問29 電技第59条により

正解は ロ

問30 電気用品安全法施行規則第17条により、特定電気用品に要求される表示項目は、 ①届出事業者名 ②検査機関名 ③特定電気用品に表示が義務つけられた記号または、〈PS〉Eの表示 ④定格等

正解は イ

|

|||||||||||